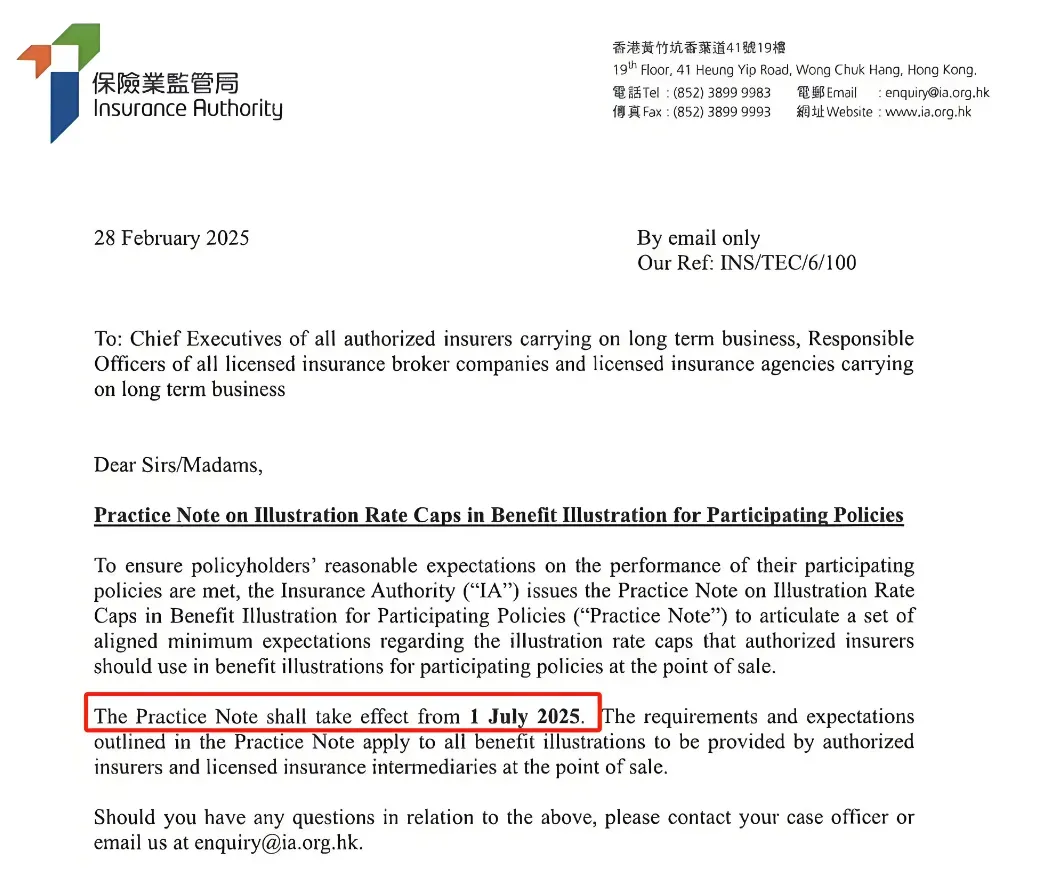

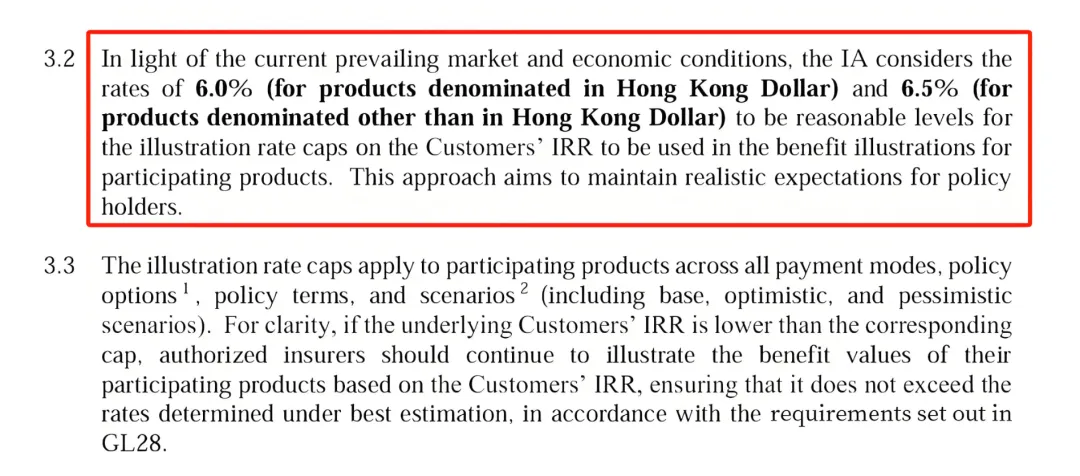

2月28日,香港保险业监管局发布正式通知,规定自7月1日起,各保险公司需将美元等非港币保单的预期内部收益率(IRR)演示上限调整为6.5%,港元保单的演示上限则不得超过6%!

此项新规适用于所有缴费期限类型(趸交保单/期交保单),均须遵循6.5%的上限规定。其中,期交保单的收益将受到更为严格的限制。

但是,保险公司的促销优惠措施,比如预缴保证利率、保费回赠以及保费折扣等,并不纳入相关计算范畴之内。因此,未来各大保险公司或将在优惠措施方面大做文章,以吸引客户。

总的来说,7月1日起实施的利率上限措施,标志着预期回报率超7%的香港储蓄分红保险产品将全面退出市场,迎来封顶6.5%的新时代。

在香港保险市场,各大保险公司所采取的投资策略不同,所以导致产品收益存在较大差距。这种差异主要源于投资策略的不同,这些策略不仅关乎保障合同的履行能力,而且对产品收益表现产生直接影响。

通常,香港保险公司主要将资金投资于两大类资产

一是固定收益类资产,如国债、企业债和其他类固定收益资产;

二是权益类资产,如股票、投资性房地产等。此外,还包括基金(在香港称为“集体投资计划”,简称“CIS”)和其他另类投资。保险产品的收益确定性取决于其背后的资产组合投资效果。保险产品的保证收益和非保证收益水平,主要取决于其背后所配置的固收类资产和权益类资产的比例。

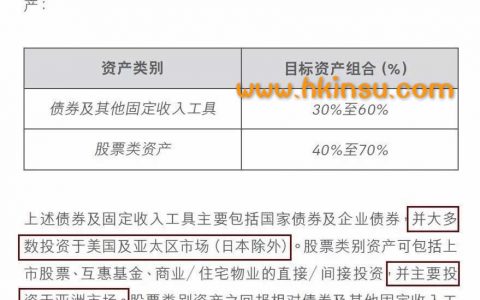

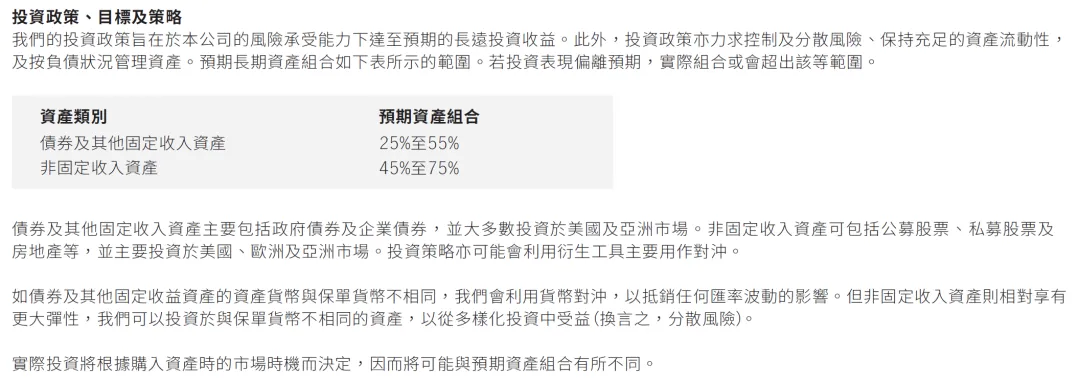

以某款产品为例,

该产品投资的资产中,25%~55%的资金被投资于债券及其他固定收益类资产,主要用于支持保单持有人的担保责任。这些资产主要包括政府债券和公司债券,且大部分投资于美国和亚洲市场,确保了资金的安全性和稳定性。而剩余的45%~75%的资金,则投资于非固定收益类资产,如公开发行股票、私募股权和房地产等,这些资产主要分布在美国、欧洲和亚洲市场,旨在通过多元化投资实现更高的收益。

对于美元保单而言,保费的主要部分被投资于美股市场。

美联储降息周期叠加全球经济复苏乏力,全球降息周期已定,保险公司投资端回报承压,维持7%+高收益的难度加大。港险是最后“高息孤岛”。

过去几年港险为抢客存在过度内卷的现象,预期收益和提取密码不断提高,新规旨在规范市场,降低客户心里预期,更好保护消费者。香港保险的收益率调整并非“利空”,而是市场走向成熟的标志。

对投资者而言,6.5%的预期收益在低利率时代仍是稀缺资源,且资产配置的灵活性和安全性无可替代。

新规实施后,投保人将面临预期收益的明显下降。以年交10万美元,连续交5年为例,到100年时,复利7%和复利6.5%之间的收益差距将高达1.36亿。

求其上者得其中,求其中者得其下。当前,预期IRR7%+的香港分红险选择也很多。